石原明の「知的経営の切り口」 | 経営者会報 (社長ブログ)

企業を発展させるための経営のヒントについて、独自の切り口で紹介します。

2008年08月29日(金)更新

あのミクシィが金曜日「自由時間」宣言!?

今や1500万人以上が利用しているといわれている「日本初のソーシャル・ネットワーキング サービス(SNS)」を提供するmixi(株式会社ミクシィ)では、毎週金曜日を自由時間と決め、その日ばかりは通常の仕事をしてはいけないという制度をつくり、それが徐々に成果を上げはじめているようです。

同社では、Google社を参考にして、2006年6月から、週のうち1日を自分の好きな研究やサービス開発に使っていいという「ワンデイフリー(ODF)」制度を導入したそうですが、急成長する会社では当然みんな猛烈に働いているわけで、そんななか自分ひとりが「無理に遊べ」と言われても…かなり実践しづらい面があったみたいです。

そこで思い切って会社側から「金曜は自由時間」宣言をし、その日は読書をしたり、ミニゲームを開発したり、はたまた技術者同士が集まって討論したりと、一日を有意義に使えるようになったのだそうです。

そもそも、この制度を導入した背景には、「ソフト開発の生命線は独創性である」と考える同社の経営姿勢が存在するわけですが、世の多くの開発者たちが、日々の仕事に追われているうちに、すっかり「発想の泉」を枯らしてしまうことに危機感を感じているからなのです。

確かに一理あるのですが、一般の企業では、なかなか実行しづらいですよね。これはある意味、mixiのようなビジネスが、「積み上げ型のビジネス」だから、こんな制度の導入を可能にしているわけです。

どういうことかと言うと、SNSという「インフラ」を作ったら、あとはそこにいろいろなサービスを「プラスアルファ」していくだけで、飛躍的にビジネスが大きくなります。これを私は「積み上げ型」と表現したわけですが、日々の営業努力で日銭を稼がないといけない企業とは、ビジネスモデル自体が違うわけです。

インフラを整備していく段階はかなりヘビーでも、それを過ぎれば、あとは楽しいアイディアをどんどん出せば出すほど、それがすべてお金に換わるというわけです(*^^)v

現に、この制度を利用して、通常はデータベース業務を担当する社員が「遊び」で開発した、同じ高校の同窓生や似た趣味を持つ人を自動的に選んで表示する『おすすめマイミクシィ(友人)』機能は、あまりの出来の良さに、会社がすぐに採用したのだとか。

この機能は、毎週金曜日をその開発に充て、半年足らずで完成させたので、なんと!「開発日数およそ25日」という異例の速さで世に出たものです。

こんなふうに、同社はもう完全に「プラスアルファ」の段階に入っているわけですね。これを経営基盤が安定していない会社がそのまま真似したら、大変なことになりますが(――;)、経営者としては、こんなレベルの企業があることを知っておくべきでしょう。

結局は、「経営者がどこまで先のことを考えているか?」が、その企業の成長スピードを決めているのです。いきなりこのステージには立てないにしても、たとえば、月に1回だけ「フリーな日」を作ってみるなど、段階に応じた方法があるはず。

いずれにしても、常に新しい情報に敏感であり、かつ「感性」を磨き続けない限り、勝っていけない世の中です。経営者はもちろん、社員にも「そのための時間」を作ってあげるべきかもしれません。参考にしてください(@^^)/~~~

同社では、Google社を参考にして、2006年6月から、週のうち1日を自分の好きな研究やサービス開発に使っていいという「ワンデイフリー(ODF)」制度を導入したそうですが、急成長する会社では当然みんな猛烈に働いているわけで、そんななか自分ひとりが「無理に遊べ」と言われても…かなり実践しづらい面があったみたいです。

そこで思い切って会社側から「金曜は自由時間」宣言をし、その日は読書をしたり、ミニゲームを開発したり、はたまた技術者同士が集まって討論したりと、一日を有意義に使えるようになったのだそうです。

そもそも、この制度を導入した背景には、「ソフト開発の生命線は独創性である」と考える同社の経営姿勢が存在するわけですが、世の多くの開発者たちが、日々の仕事に追われているうちに、すっかり「発想の泉」を枯らしてしまうことに危機感を感じているからなのです。

確かに一理あるのですが、一般の企業では、なかなか実行しづらいですよね。これはある意味、mixiのようなビジネスが、「積み上げ型のビジネス」だから、こんな制度の導入を可能にしているわけです。

どういうことかと言うと、SNSという「インフラ」を作ったら、あとはそこにいろいろなサービスを「プラスアルファ」していくだけで、飛躍的にビジネスが大きくなります。これを私は「積み上げ型」と表現したわけですが、日々の営業努力で日銭を稼がないといけない企業とは、ビジネスモデル自体が違うわけです。

インフラを整備していく段階はかなりヘビーでも、それを過ぎれば、あとは楽しいアイディアをどんどん出せば出すほど、それがすべてお金に換わるというわけです(*^^)v

現に、この制度を利用して、通常はデータベース業務を担当する社員が「遊び」で開発した、同じ高校の同窓生や似た趣味を持つ人を自動的に選んで表示する『おすすめマイミクシィ(友人)』機能は、あまりの出来の良さに、会社がすぐに採用したのだとか。

この機能は、毎週金曜日をその開発に充て、半年足らずで完成させたので、なんと!「開発日数およそ25日」という異例の速さで世に出たものです。

こんなふうに、同社はもう完全に「プラスアルファ」の段階に入っているわけですね。これを経営基盤が安定していない会社がそのまま真似したら、大変なことになりますが(――;)、経営者としては、こんなレベルの企業があることを知っておくべきでしょう。

結局は、「経営者がどこまで先のことを考えているか?」が、その企業の成長スピードを決めているのです。いきなりこのステージには立てないにしても、たとえば、月に1回だけ「フリーな日」を作ってみるなど、段階に応じた方法があるはず。

いずれにしても、常に新しい情報に敏感であり、かつ「感性」を磨き続けない限り、勝っていけない世の中です。経営者はもちろん、社員にも「そのための時間」を作ってあげるべきかもしれません。参考にしてください(@^^)/~~~

2008年08月22日(金)更新

屋形船で焼肉!? 既成概念を外したアイディア戦略

先週は夏休みで、みなさん様々な楽しみ方をされたと思いますが、夏の風物詩のひとつである「屋形船」が、最近、かなりの“進化”を遂げているようです。

ひと昔前のイメージでいえば、「屋形船=お座敷で刺身や天ぷら」でしたよね。確かに風情はあるのですが、正直なところ、口の肥えている最近のお客さんたちの多くは、「屋形船=おいしい料理」とは感じていなかったのではないでしょうか。

しかし、屋形船も時代のニーズに合わせて、着実に進化を遂げました。屋形船の「大御所」では、昨年、設計の難しさを乗り越えて、「焼肉屋形船」を就航し、なかなかの人気ぶりのだというのです!(^^)!

船内には、無煙ロースター付きのテーブル席が並び、そこはさながらレストランのよう。料理を仕切るのはフランス料理のシェフを長く務めた方で、厳選された佐賀牛を取り入れた、独創的な焼肉会席料理がいただけるのだそうです。テーブル席にしたことで、年配者にも「これは楽だ」とウケがいいのだとか。

内装デザインには、女性インテリアデザイナーを起用し、洗練された和モダンな空間を実現。他のお客さんの目を気にせずグループごとに楽しめるようにすだれで仕切ったり、トイレなどもすごくキレイに作ったようです。

じつは、近年、屋形船を取り巻く経営環境はとても厳しいものがありました。会社の宴会などの団体客需要は減る一方で、そのうえ原油の急騰です。いくら「伝統を守る」といっても、発想を広げない限り、先行き不安なのは明らかな事実ですよね。

そうした背景もあり、この焼肉屋形船をはじめ、「もんじゃ焼き」が食べられる屋形船、内装を葛飾北斎一色でまとめた「北斎」船、少人数でも楽しめる小型船に沖縄の楽器「三線(さんしん)」奏者を乗せた「沖縄満喫屋形船」など、みなさん独自のアイディアをもって、なんとかこの苦境を乗り越えようとがんばっているわけです。

ちょっと話は変わりますが、最近「カラオケボックス」がまったく違った使われ方をし始めているのをご存じでしょうか? なんでも、「歌わない」利用客が急増中なのだとか(@_@;)

子ども連れの主婦たちのランチ会(たしかに、子どもたちが騒いでも他のお客さんに迷惑かけることもありませんよね)、はたまた、ビジネスマンが「会議室」として使ったり、漫画家がちょっとした仕事部屋代わりに使う例もあるといいます。

斬新なアイディア出しが要求されていて、社内の会議室だと、どうしても違った発想をすることが難しいといった場合など、この「カラオケボックス会議」が意外な成果を生むこともあるみたいです。

それはともかく、昼間は安い金額で利用できますし、なにより「時間単位」で区切られていますから、漫画家さんのように締め切りをかかえた仕事に利用するのも、結構いいのかもしれません。

それにしても、「カラオケボックスで歌わなくていい」とは、「主力商品を買わなくていいですよ」とお客様に宣言したのと同じようなことです。

こうした利用法は、どうやらお客さんたちが「勝手に開発」したみたいですが、これも、「商品やサービスは“川下”(=顧客側)から発想せよ」という「マーケットアウト」型のマーケティングの一例でしょうか。

屋形船やカラオケボックスに限らず、ますます経営者は「既成概念」を外し、柔軟な発想を持って事に当たる必要がありそうですね。参考にしてください(@^^)/~~~

ひと昔前のイメージでいえば、「屋形船=お座敷で刺身や天ぷら」でしたよね。確かに風情はあるのですが、正直なところ、口の肥えている最近のお客さんたちの多くは、「屋形船=おいしい料理」とは感じていなかったのではないでしょうか。

しかし、屋形船も時代のニーズに合わせて、着実に進化を遂げました。屋形船の「大御所」では、昨年、設計の難しさを乗り越えて、「焼肉屋形船」を就航し、なかなかの人気ぶりのだというのです!(^^)!

船内には、無煙ロースター付きのテーブル席が並び、そこはさながらレストランのよう。料理を仕切るのはフランス料理のシェフを長く務めた方で、厳選された佐賀牛を取り入れた、独創的な焼肉会席料理がいただけるのだそうです。テーブル席にしたことで、年配者にも「これは楽だ」とウケがいいのだとか。

内装デザインには、女性インテリアデザイナーを起用し、洗練された和モダンな空間を実現。他のお客さんの目を気にせずグループごとに楽しめるようにすだれで仕切ったり、トイレなどもすごくキレイに作ったようです。

じつは、近年、屋形船を取り巻く経営環境はとても厳しいものがありました。会社の宴会などの団体客需要は減る一方で、そのうえ原油の急騰です。いくら「伝統を守る」といっても、発想を広げない限り、先行き不安なのは明らかな事実ですよね。

そうした背景もあり、この焼肉屋形船をはじめ、「もんじゃ焼き」が食べられる屋形船、内装を葛飾北斎一色でまとめた「北斎」船、少人数でも楽しめる小型船に沖縄の楽器「三線(さんしん)」奏者を乗せた「沖縄満喫屋形船」など、みなさん独自のアイディアをもって、なんとかこの苦境を乗り越えようとがんばっているわけです。

ちょっと話は変わりますが、最近「カラオケボックス」がまったく違った使われ方をし始めているのをご存じでしょうか? なんでも、「歌わない」利用客が急増中なのだとか(@_@;)

子ども連れの主婦たちのランチ会(たしかに、子どもたちが騒いでも他のお客さんに迷惑かけることもありませんよね)、はたまた、ビジネスマンが「会議室」として使ったり、漫画家がちょっとした仕事部屋代わりに使う例もあるといいます。

斬新なアイディア出しが要求されていて、社内の会議室だと、どうしても違った発想をすることが難しいといった場合など、この「カラオケボックス会議」が意外な成果を生むこともあるみたいです。

それはともかく、昼間は安い金額で利用できますし、なにより「時間単位」で区切られていますから、漫画家さんのように締め切りをかかえた仕事に利用するのも、結構いいのかもしれません。

それにしても、「カラオケボックスで歌わなくていい」とは、「主力商品を買わなくていいですよ」とお客様に宣言したのと同じようなことです。

こうした利用法は、どうやらお客さんたちが「勝手に開発」したみたいですが、これも、「商品やサービスは“川下”(=顧客側)から発想せよ」という「マーケットアウト」型のマーケティングの一例でしょうか。

屋形船やカラオケボックスに限らず、ますます経営者は「既成概念」を外し、柔軟な発想を持って事に当たる必要がありそうですね。参考にしてください(@^^)/~~~

2008年08月08日(金)更新

もしも「電報」というインフラに自社商品を乗せたら!?

今、ユニークな電報が続々と誕生しているのをご存じでしょうか? ディズニーキャラクターの電報が世に出たときもちょっとびっくりしましたが、最近では「リカちゃん人形」付きの電報や、結婚式に身に付けると幸せになると言われている「ブルー」のアンクレット(足首に付けるブレスレットのような装飾品)付きの電報なども登場しているのです。

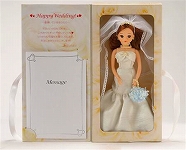

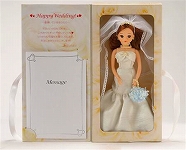

リカちゃんはウェディングドレスを着ていて、結婚式の祝電にひっぱりだこ。昨年は限定発売の4,000体を完売した実績もあるそうです。下の写真は、今年バージョンの限定版です。

NTT東日本によると、電報の発信件数は昭和40年に約9,000万通を記録したものの、パソコンメールや携帯メールなど、新たな通信手段の登場で年々減少の一途をたどるばかり。平成18年には、約1,860万通にまで激減したようです。

そんななか、同社の子会社で電報事業を手がける「テルウェル東日本」では、減少傾向にある冠婚葬祭需要を追いかけるばかりでなく、誕生日や入学・卒業のお祝い、還暦や米寿などのお祝い、はたまた父の日や母の日など、新たなシーンでの需要を掘り起こす戦略を取りました。

今や定番になりつつある、キティちゃんやドラえもんのぬいぐるみが付いた「キャラクター電報」、プリザーブドフラワーや本皮ブックカバーを添えた「カジュアル電報」など数十種類を用意しています。

今年の母の日には、宝石箱としても使えるオルゴールボックス付きの電報が人気を集めたそうですよ。電報と同時にプレゼントも贈れちゃう感覚で、なかなかいい企画ですよね(*^^)v

同社では「電報という(相手の)想定外の手段でサプライズ感を演出でき、メールでは伝えきれない感謝や励ましの心を贈ることができる」と、人気の背景を分析しているようですが、本当にそのとおりだと思います。

Eメールというバーチャルな通信手段が主流になった今だからこそ、「リアル」に物が届くということに、かえって“ありがたみ”が増しているのだと思います。

冒頭で紹介した「リカちゃん付き電報」は、インターネット経由のサービス「ベリーカード」を展開する「ヒューモニー」が企画したものですが、同社ではそのほかにもガチャピンとムックの声でメッセージを届ける「しゃべキャラシリーズ」など、計64種類をそろえています。

今年5月に発売した中日ドラゴンズのマスコットキャラクター「ドアラのぬいぐるみ付き」は、発売初日だけで150通の申込みがあったそうです!(^^)!

一方、“地球へのギフト”も兼ねた「ECO電報」を扱うのは大阪市のKSGインターナショナル。砂漠化が進むモンゴルで植林活動を続けるNGOと提携し、「e-denpo」1通につき1本の木を植える寄付が行えるのだとか。

先に紹介した「アンクレット付き」もこの会社の企画で、そのほか直筆サインや顔写真入りなどユニークな商品を企画し、前年比2倍以上の売り上げが続いているようです。

こうした新規参入企業に、自社商品を付けた電報の企画を提案してみたら、結構すんなり通るかもしれませんよ。試してみる価値はあると思います。もちろん、商品を売りたいがための発想ではダメで、企画力が勝負になってくると思いますが…。

たとえば、けんかをしてしまった相手や、仕事上のちょっとしたミスでご迷惑をかけてしまった相手に「謝る」ための電報なんてどうでしょう。こんなふうに考えれば、まだまだユニークな企画が生まれてくると思います。

夏休み中の、ちょっとした“経営脳トレ”の課題として、楽しく考えてみてはいかがでしょうか(@^^)/~~~

リカちゃんはウェディングドレスを着ていて、結婚式の祝電にひっぱりだこ。昨年は限定発売の4,000体を完売した実績もあるそうです。下の写真は、今年バージョンの限定版です。

NTT東日本によると、電報の発信件数は昭和40年に約9,000万通を記録したものの、パソコンメールや携帯メールなど、新たな通信手段の登場で年々減少の一途をたどるばかり。平成18年には、約1,860万通にまで激減したようです。

そんななか、同社の子会社で電報事業を手がける「テルウェル東日本」では、減少傾向にある冠婚葬祭需要を追いかけるばかりでなく、誕生日や入学・卒業のお祝い、還暦や米寿などのお祝い、はたまた父の日や母の日など、新たなシーンでの需要を掘り起こす戦略を取りました。

今や定番になりつつある、キティちゃんやドラえもんのぬいぐるみが付いた「キャラクター電報」、プリザーブドフラワーや本皮ブックカバーを添えた「カジュアル電報」など数十種類を用意しています。

今年の母の日には、宝石箱としても使えるオルゴールボックス付きの電報が人気を集めたそうですよ。電報と同時にプレゼントも贈れちゃう感覚で、なかなかいい企画ですよね(*^^)v

同社では「電報という(相手の)想定外の手段でサプライズ感を演出でき、メールでは伝えきれない感謝や励ましの心を贈ることができる」と、人気の背景を分析しているようですが、本当にそのとおりだと思います。

Eメールというバーチャルな通信手段が主流になった今だからこそ、「リアル」に物が届くということに、かえって“ありがたみ”が増しているのだと思います。

冒頭で紹介した「リカちゃん付き電報」は、インターネット経由のサービス「ベリーカード」を展開する「ヒューモニー」が企画したものですが、同社ではそのほかにもガチャピンとムックの声でメッセージを届ける「しゃべキャラシリーズ」など、計64種類をそろえています。

今年5月に発売した中日ドラゴンズのマスコットキャラクター「ドアラのぬいぐるみ付き」は、発売初日だけで150通の申込みがあったそうです!(^^)!

一方、“地球へのギフト”も兼ねた「ECO電報」を扱うのは大阪市のKSGインターナショナル。砂漠化が進むモンゴルで植林活動を続けるNGOと提携し、「e-denpo」1通につき1本の木を植える寄付が行えるのだとか。

先に紹介した「アンクレット付き」もこの会社の企画で、そのほか直筆サインや顔写真入りなどユニークな商品を企画し、前年比2倍以上の売り上げが続いているようです。

こうした新規参入企業に、自社商品を付けた電報の企画を提案してみたら、結構すんなり通るかもしれませんよ。試してみる価値はあると思います。もちろん、商品を売りたいがための発想ではダメで、企画力が勝負になってくると思いますが…。

たとえば、けんかをしてしまった相手や、仕事上のちょっとしたミスでご迷惑をかけてしまった相手に「謝る」ための電報なんてどうでしょう。こんなふうに考えれば、まだまだユニークな企画が生まれてくると思います。

夏休み中の、ちょっとした“経営脳トレ”の課題として、楽しく考えてみてはいかがでしょうか(@^^)/~~~

2008年08月01日(金)更新

「置き薬」がタイに!? “日本方式”の海外進出

その昔、「富山の置き薬」として発祥した、先に薬箱を設置して、その中から使った分だけ代金を払えばいいという置き薬事業が、先月(2008年7月)からタイでスタートしたようです。

来年をめどに、タイ政府が日本財団の助成を受け、風邪薬や解熱剤などをキット化して1,200世帯に配布する予定で、増大する医療費の削減と公衆衛生の向上を目指すのだそうです。

この「置き薬方式」は、すでにモンゴルで実績を上げているそうですが、ご存知でしたか? モンゴルの置き薬事業は、NGOの「ワンセンブルウ・モンゴリア」が、遊牧民1万世帯以上を対象に実施していて、診療所まで数十キロの距離に住む世帯などから、とても感謝されているみたいです。

昨年、世界保健機関(WHO)と同財団がモンゴルの首都ウランバートルで国際会議を開いた際に、この置き薬事業が「Nippon Method(日本方式)」として紹介され、これをきっかけに、医療費の膨張に悩むタイ政府が導入を検討し始めたのだそうです。

タイ政府と同財団との協議で、総事業費約65万ドル(約7,000万円)の事業計画がまとまり、タイで現在活躍中のヘルスボランティアの方々に、薬の配布と代金回収を担ってもらう方針だそうですが、こんなふうに「日本人の知恵」が世界で役立つのはとてもうれしいですよね。

日ごろのビジネスで、経営者の知恵は相当磨かれているはずですから、みなさんも自社の「日本方式」を海外に輸出する…という発想を持つと、また新たな世界が広がるかもしれません!(^^)!

そうそう、「置き薬」の話でちょっと思い出してしまいましたが、この方式を他業界で展開したのが、「オフィスグリコ」です。職場に、お菓子ボックスを置き、そのなかから食べた分だけ代金を支払う、という方式です。

当初は、女性社員に受け入れられるだろうと予測していたものの、実際に設置してみると、残業で小腹がすいた男性社員の利用が多かった、などという話も聞いたことがあります。

いずれにしても、経営者が「世の中は自分のためにお金を出して実験してくれている」という視点を持っていれば、経営のヒントはいたるところに転がっているものです。

「それにしても景気が悪い……」などと嘆いてばかりおらず、この夏も元気に頑張っていきましょう(@^^)/~~~

来年をめどに、タイ政府が日本財団の助成を受け、風邪薬や解熱剤などをキット化して1,200世帯に配布する予定で、増大する医療費の削減と公衆衛生の向上を目指すのだそうです。

この「置き薬方式」は、すでにモンゴルで実績を上げているそうですが、ご存知でしたか? モンゴルの置き薬事業は、NGOの「ワンセンブルウ・モンゴリア」が、遊牧民1万世帯以上を対象に実施していて、診療所まで数十キロの距離に住む世帯などから、とても感謝されているみたいです。

昨年、世界保健機関(WHO)と同財団がモンゴルの首都ウランバートルで国際会議を開いた際に、この置き薬事業が「Nippon Method(日本方式)」として紹介され、これをきっかけに、医療費の膨張に悩むタイ政府が導入を検討し始めたのだそうです。

タイ政府と同財団との協議で、総事業費約65万ドル(約7,000万円)の事業計画がまとまり、タイで現在活躍中のヘルスボランティアの方々に、薬の配布と代金回収を担ってもらう方針だそうですが、こんなふうに「日本人の知恵」が世界で役立つのはとてもうれしいですよね。

日ごろのビジネスで、経営者の知恵は相当磨かれているはずですから、みなさんも自社の「日本方式」を海外に輸出する…という発想を持つと、また新たな世界が広がるかもしれません!(^^)!

そうそう、「置き薬」の話でちょっと思い出してしまいましたが、この方式を他業界で展開したのが、「オフィスグリコ」です。職場に、お菓子ボックスを置き、そのなかから食べた分だけ代金を支払う、という方式です。

当初は、女性社員に受け入れられるだろうと予測していたものの、実際に設置してみると、残業で小腹がすいた男性社員の利用が多かった、などという話も聞いたことがあります。

いずれにしても、経営者が「世の中は自分のためにお金を出して実験してくれている」という視点を持っていれば、経営のヒントはいたるところに転がっているものです。

「それにしても景気が悪い……」などと嘆いてばかりおらず、この夏も元気に頑張っていきましょう(@^^)/~~~

ボードメンバープロフィール

石原 明(いしはら あきら)氏

僖績経営理舎株式会社代表取締役

AZ Collabo株式会社

ヤマハ発動機株式会社を経て、外資系教育会社代理店に入社。約6万人のセールスパーソンの中で、トップクラスの実績を収める。「セールス・マネージャー世界大賞」を受賞後、日本経営教育研究所を設立し、経営コンサルタントとして独立。中小企業から大企業まで、業種や企業の規模を問わず幅広いコンサルティング活動を行っている。毎年の講演回数は100回以上。ビジネスの発想力やマーケティング力を開発・育成する「新経営戦略塾」には1000人が登録し学び、全国延べ4500社が参加。

2万人の読者を抱えるメールマガジン『石原明の「新経営戦略塾」』や、独自の視点で経営を綴るブログ『石原明の経営のヒント』も執筆中。大人気Podcast番組『石原明の経営のヒント+(プラス)』は累計ダウンロード数6000万回を超えている。著書に、累計30万部を超え『営業マンは断ることを覚えなさい』(三笠書房)、『「成功曲線」を描こう。』(大和書房)、『トップ3%の会社だけが知っている儲かるしくみ』(KADOKAWA)などがある。

- 2021年2月(2)

- 2021年1月(1)

- 2020年12月(1)

- 2020年11月(1)

- 2020年10月(1)

- 2020年9月(1)

- 2020年7月(2)

- 2020年6月(2)

- 2020年5月(1)

- 2020年4月(2)

- 2020年3月(3)

- 2020年2月(4)

- 2020年1月(3)

- 2019年12月(5)

- 2019年11月(2)

- 2019年10月(3)

- 2019年9月(2)

- 2019年8月(2)

- 2019年7月(2)

- 2019年6月(4)

- 2019年5月(4)

- 2019年4月(4)

- 2019年3月(1)

- 2019年2月(3)

- 2019年1月(2)

- 2018年12月(3)

- 2018年11月(3)

- 2018年10月(4)

- 2018年9月(2)

- 2018年8月(2)

- 2018年7月(3)

- 2018年6月(4)

- 2018年5月(4)

- 2018年4月(3)

- 2018年3月(1)

- 2018年2月(4)

- 2018年1月(3)

- 2017年12月(1)

- 2017年10月(3)

- 2017年9月(2)

- 2017年8月(3)

- 2017年7月(2)

- 2017年6月(2)

- 2017年5月(3)

- 2017年4月(2)

- 2017年3月(2)

- 2017年2月(1)

- 2017年1月(1)

- 2016年12月(1)

- 2016年11月(2)

- 2016年10月(3)

- 2016年9月(3)

- 2016年8月(3)

- 2016年7月(3)

- 2016年6月(2)

- 2016年5月(4)

- 2016年4月(3)

- 2016年3月(2)

- 2016年2月(3)

- 2016年1月(2)

- 2015年12月(4)

- 2015年11月(3)

- 2015年10月(5)

- 2015年9月(3)

- 2015年8月(4)

- 2015年7月(3)

- 2015年6月(4)

- 2015年5月(3)

- 2015年4月(4)

- 2015年3月(4)

- 2015年2月(4)

- 2015年1月(3)

- 2014年12月(3)

- 2014年11月(3)

- 2014年10月(5)

- 2014年9月(5)

- 2014年8月(3)

- 2014年7月(4)

- 2014年6月(4)

- 2014年5月(5)

- 2014年4月(4)

- 2014年3月(5)

- 2014年2月(3)

- 2014年1月(4)

- 2013年12月(4)

- 2013年11月(5)

- 2013年10月(4)

- 2013年9月(4)

- 2013年8月(4)

- 2013年7月(4)

- 2013年6月(4)

- 2013年5月(4)

- 2013年4月(4)

- 2013年3月(5)

- 2013年2月(3)

- 2013年1月(3)

- 2012年12月(4)

- 2012年11月(5)

- 2012年10月(4)

- 2012年9月(4)

- 2012年8月(4)

- 2012年7月(4)

- 2012年6月(5)

- 2012年5月(3)

- 2012年4月(5)

- 2012年3月(4)

- 2012年2月(3)

- 2012年1月(4)

- 2011年12月(4)

- 2011年11月(4)

- 2011年10月(4)

- 2011年9月(4)

- 2011年8月(3)

- 2011年7月(5)

- 2011年6月(4)

- 2011年5月(4)

- 2011年4月(4)

- 2011年3月(2)

- 2011年2月(4)

- 2011年1月(3)

- 2010年12月(4)

- 2010年11月(5)

- 2010年10月(3)

- 2010年9月(4)

- 2010年8月(3)

- 2010年7月(5)

- 2010年6月(4)

- 2010年5月(4)

- 2010年4月(5)

- 2010年3月(4)

- 2010年2月(4)

- 2010年1月(4)

- 2009年12月(4)

- 2009年11月(4)

- 2009年10月(5)

- 2009年9月(4)

- 2009年8月(3)

- 2009年7月(5)

- 2009年6月(4)

- 2009年5月(4)

- 2009年4月(4)

- 2009年3月(4)

- 2009年2月(4)

- 2009年1月(4)

- 2008年12月(4)

- 2008年11月(4)

- 2008年10月(5)

- 2008年9月(4)

- 2008年8月(4)

- 2008年7月(4)

- 2008年6月(4)

- 2008年5月(5)

- 2008年4月(4)

- 2008年3月(4)

- 2008年2月(5)

- 2008年1月(3)

- 2007年12月(4)

- 2007年11月(4)

- 2007年10月(4)

- 2007年9月(4)

- 2007年8月(5)

- 2007年7月(4)

- 2007年6月(4)

- 2007年5月(3)

- 2007年4月(4)

- 2007年3月(5)

- 2007年2月(3)

- 2007年1月(3)

- 2006年12月(3)

- 2006年11月(4)

- 2006年10月(3)

- 2006年9月(5)

- 2006年8月(3)

- 2006年7月(4)

- 2006年6月(5)

- 2006年5月(4)

- 2006年4月(1)

- 重要なおしらせ [02/09]

- 社員1名から、13年で30社の企業オーナーになるまでの戦略を完全公開! [02/03]

- 99%失敗しない新規事業の立ち上げ方 [01/20]

- 大転換を乗り切れ!【2021年版最先端SNSネットマーケティング】に迫る [12/18]

- 限界突破の秘密はこれだ!! X-mobile社長【木野式、鬼速行動3つの基本!】 [11/16]

- 超V字回復コロナ対策メソッドを盗め!! 飲食店閉店ラッシュ“逆手”戦略 [10/16]

- 急激な時代の変化をキャッチアップ!【石原明の新経営戦略塾】立ち上げました [09/11]

- 空き家問題を解決する発想 [07/17]

- 中小企業が未来を読み解くために [07/03]

- 会社丸ごと<人称>を上げる方法 [06/22]

ログイン

ログイン