石原明の「知的経営の切り口」 | 経営者会報 (社長ブログ)

企業を発展させるための経営のヒントについて、独自の切り口で紹介します。

- トップページ

- 新着商品・サービス

2007年02月08日(木)更新

日本の旬はどこへ? 季節を問わず売れる商品

コンビニの冬の定番といえば、「おでん」です。しかしおでんはもう「冬季限定」の商品ではなく、今は真夏にも「おでん」がよく売れるのだそうです。ファミリーマートでは全国の半数の店でおでんの通年販売をするそうですし、セブンイレブンは、全店舗におでんの通年販売を呼びかけているようです。

同じように、「肉まん」は夏でも売れますし、冬にも「アイスクリーム」がよく売れるのだそうです。どうやら日本の“旬”の概念は、年々薄れつつあるようです。

また、夏季限定だった「ウナギのかば焼き」や「冷やし麺」も、「冬でも食べたい」というお客さまの声に応えて、販売期間を見直しました。セブンイレブンでは、1月の土用の丑(うし)の日に合わせて「うな重」を初めて販売したり、サークルKサンクスでは、「冷やし中華」を2月中旬から発売するそうですよ。

コンビニ業界で、POSシステムが発達していることはみなさんご存知だと思いますが、近年コンビニ各社は、独自開発商品の比率を高める方向に努力しているようですから、店頭での販売動向管理にますます真剣になってきているのではないかと思います。

つまり、売れ筋データを真剣に見たら、「売れる商品は季節と全然関係ない」ってことがわかったのでしょう。ものすごい商品点数の中から勝ち残ってきたのは、「おでん」「肉まん」「アイスクリーム」などの「間違いなく売れる」商品だったわけです。

昔かたぎの経営者なら「夏におでんはないだろう」と判断してしまいそうですが、こんな風に、人間の感覚とデータの間には、意外と差があるものなのです。

人間だれしも、「自分が普通」だと思っていますから、自分を基準にしてものごとを判断しますが、残念ながら「それが正解」ではない場合も多いものです。特に、今は時代のスピードがものすごく速いですから、経営者と消費者の感覚がズレてしまっているケースも多く、経営判断には細心の注意が必要です。

あなたの会社でも、「販売データ」をいま一度真剣に眺めてみると、意外な潜在需要が見つかるかもしれませんよ(@^^)/~~~

2007年01月31日(水)更新

秩父発の「金賞ウイスキー」

金賞を受けたのは、ベンチャーウイスキー社長、肥土伊知郎(あくといちろう)さんが作った「イチローズモルト1988カード、キングオブダイヤモンズ」というウイスキーで、水を加えると漂う香りは、徐々にビャクダンから柑橘系の香りへと移り変わり、さらに口に含むと香辛料のような香りから花の香りへと変化する、その味わいの深さが批評家をうならせたとか。

今年41歳の肥土社長は、大手洋酒メーカーに勤務後、実家の造り酒屋を継ぎ、他の酒と並行してこだわりのあったシングルモルトを造り続けたそうですが、残念ながらその会社は2000年に民事再生法を適用され、別会社の傘下に収まることになってしまったのです。

しかし「ウイスキーのことしか考えられない」肥土さんは、その原酒を守るため、奥さんと2人で別会社を起業、つてを頼って福島県の酒造会社に原酒樽を「間借り」し、技術指導者として通いながら自社ブランドを守り続け、ついに05年に商品化にこぎつけたんだそうです。

そんな時、イギリス専門誌の誌上品評会に「日本のウイスキー特集」があることを聞き、せめて名前を知ってもらえれば・・・と出品したところ、複数のウイスキーを出品したサントリーやニッカをしのぐ最高得点を得て、みごと金賞受賞とあいなったわけです。

こんな風に、がんばっている日本人が国際的な評価を得るのは、とってもうれしいですよね(*^^)v

最近は、会社の大小ではなく、個人の技術や能力が評価を得やすくなっているように感じます。画一的なものではなく、個々の特性が垣根を越える評価される時代になったことは、われわれ中小企業にとっても、喜ぶべき流れです。

情報化社会が進み、「一般人」にもウェブでの発言権が与えられた今、マスメディアの体質も昔と随分と変わってきた感があります。正しいこと、世のためになることをする人が、きちんと評価される時代になりつつあるのは、歓迎すべきことですね(*^^)v

ちなみに、この受賞で自信をつけた肥土社長は、埼玉県企業局に、秩父市の工業団地を借りて、自社の蒸留所を建設したいと打診、金融機関と融資の話もまとまって、この夏にも蒸留所建設に着工するそうです。

秩父でどんどん上質のウイスキーを造り、世界の酒好きたちに「チチブに行ってみたい!」なんてぜひ言わせて欲しいものです(@^^)/~~~

2007年01月22日(月)更新

旅行も“発想力”の時代!?

そんな風に世の中を見ているとJTBがかなり面白いツアーを次々と発表していることに目が止まりました。言うまでもなくJTBは大手の旅行会社ですが、その「企画力」や「発想力」は、われわれにも大いに参考になると思います。

まずは「花粉症疎開プログラム」。これからの季節、花粉症に悩む方々に「疎開」してもらおうという旅行です。スギ林は日本の国土の12%を占めるそうですが、北海道でのスギ花粉飛散は極めて少なく、また沖縄にはスギが生息していないので、患者の間では疎開先として早くから注目されていたようです。

そこに目をつけたJTBは、北海道の上士幌町と合同で実験ツアーを開始。04年から何度か実験を繰り返した結果、今年は本格的に商品化するそうで、同時に沖縄ツアーの販売も始めました。

JTBは、いちプロジェクトから発足した「ヘルスツーリズム研究所」という組織を持っていて、医食同源ツアーなど、旅と健康の架け橋となるべくいろいろなツアーを企画しているみたいですが、こうした「目的を持ったツアー」では、参加者同士のコミュニティーも出来上がりますから、「顧客化」という観点から考えても、いい取り組みだと思います(*^^)v

その他にも、帝京大学との企画協力で生まれた「NASA体験ツアー」なんてのもあって、今年からは帝京大学以外の学生にも募集枠を広げ、5泊7日お一人様25万円という値段で、米国ヒューストンのジョンソン・スペースセンター他、NASAの2施設を視察。NASA職員と一緒に、火星で石を採取する作業に使うロボットアームの組み立てなども実際に体験できるそうです!(^^)!

このツアーは、理系離れが進んでいると言われる高校生や、卒業後の進路に「航空宇宙技術開発」分野を考えている理工系の大学生向けに販売されているようですが、「宇宙旅行」を新しいビジネスモデルとして視野に入れているJTBにとっては、見込み客を今から育てちゃおうという目論みなのかもしれませんね。

さらに、茅野商工会議所・JTB・東京理科大学とのコラボレーションで、今流行りの「脳トレツアー」を作り、脳を活性化するトレーニングと旅行を組み合わせて健康増進を目指す「脳トレツアー」のビジネスモデル特許を出願したそうです。

茅野商工会議所は、諏訪東京理科大学、JTBなどと、05年1月に「蓼科高原集客拡大推進会議」なるものを発足させ、この脳トレツアーの開発を進めてきたみたいですが、今やビジネスも発想力の時代ですから、一企業で商品開発するより、異業種・異分野とのコラボレーションで企画を進めていくことで、結果的に面白いものが出来上がるのかもしれませんね。

この「経営者会報ブログ」の中からも、そんな楽しいコラボレーションが生まれれば・・・などと、ちょっと期待しています(@^^)/~~~

2006年11月22日(水)更新

キーワードは「お手入れ不要」!?

「フィルター掃除不要」の代表格はエアコンですが、その他にも「お手入れ不要」を売りにした商品が続々と登場しています。松下電工は「日本初の全自動お掃除トイレ」であるタンクレス・トイレ「アラウーノ」を発売。

同社の調査によると、ブラシを使ったトイレ掃除の回数は年平均104回もあり、主婦が最も嫌う家事はトイレ掃除であるとの結果も出ています。それが、この「アラウーノ」に取り替えると、『年間たった4回』のブラシ掃除だけで、清潔なトイレが保たれるらしいです!(^^)!

こうした商品が登場する背景には、「家庭内の掃除回数が減っている」という現状があるようで、平成12年には「毎日1回以上掃除をする」主婦が7割近くいたのに対し、今年の調査では約半数が「掃除は2日に1回以下」と答えているそうですよ。

今はライフスタイルも多様化していますから、主婦といえども家の外にもやりたいことがいろいろあり、「家事にかける時間を最小限に抑えたい」という傾向が強まっているのは確かのようですね。

しかしこうした「お手入れ不要」の商品を作り出す技術は、かなり以前からあったんじゃないかと思います。要はメーカーが思いつかなかっただけ(――;) 商品開発は完全に「アイディア勝負」の時代に突入したと思います。

つまり、メーカーはいつまでも技術力ばかりに頼ってはいられない世の中だということ。いくら技術的にすばらしくても、消費者のハートをとらえる「切り口」がないと、なかなかヒット商品にはなれません。

これはシステム開発なんかも全く同じで、今や「技術先行型」から「アイディア先行型」に完璧にシフトしています。

情報化社会は相当速いスピードで動いていますから、経営者は特に、消費者のニーズや世の中のトレンドに常に意識を向けている必要があるわけです。私のブログもそうしたことを意識して書いていますので、ぜひ参考にしてください(@^^)/~~~

2006年10月23日(月)更新

様変わりする社員旅行

といっても、かつての社員旅行といえば、温泉に入り浴衣に着替えて、大広間で宴会・・・というパターンでしたが、今どきの社員旅行は、全く違ったイメージみたいです!(^^)!

大手旅行各社も、そんなニーズに素早く対応していて、JTB西日本では、「チームビルディングを取り入れた社員研修旅行」プランを作り、フレックスタイムやSOHOスタイルで働く職場でのコミュニケーション不足を補う機会として、ひと味違った社員旅行を提案しています。

チームでアドベンチャー体験をすることで、より強固な組織作りに「社員旅行」を活かそうという試みですね。

また、近畿日本ツーリストでは、15年ぶりに『職場旅行 虎の巻』という社員旅行のノウハウをまとめた幹事向けの冊子を復刊させ、各支店窓口で配布を始めたそうです。

この冊子は、社員旅行を成功させる幹事の心得10か条を指南するとともに、豊富なカラー写真で、国内外のお勧め旅行先を紹介したり、「無理酒」「下ネタ」「記憶喪失」など宴会でのご法度までレクチャーする親切ぶりです。

旅行のプラン自体も昔とはずいぶん違うようで、ほぼ全日自由行動! 全員が集まるのは、最終日の夕食だけ、なんてケースもめずらしくないみたいです。これなら、旅先でまで、上司にお酌をするのは御免だなんて若者も、十分楽しめる内容ですよね。

こんな感じの旅行なら、「頑張れば、また来年も行ける!」と、社員旅行が社員のモティベーションを高める役割までしてくれるかもしれません(*^^)v

日本の企業も、ここ数年成果主義に走りすぎた感がありますから、社員旅行が社員同士のコミュニケーションを良くしたり、社内に一体感を生んだりする役割を果たすことも期待できます。

というように、社員旅行もしばらくみないうちにすっかり様変わりしていたことに、ちょっと驚いたわけですが、ものごとは日々変化し、それがビジネスチャンスに繋がるわけです。いかに早くその変化の兆しを捉えるかが、経営者にとって大切な資質なんです。

あなたの周りにも、昔からやっている行事や慣習で、変化しつつあるものがきっとあるはずです。それを切り口に、ビジネスモデルを組み立ててみると、意外とおもしろいことになるかもしれません(@^^)/~~~

2006年06月30日(金)更新

スタバにみる出店の発想転換

その出店場所は、なんと病院!

スターバックスジャパンは、岡山大学病院(岡山市)、獨協医科大学病院(栃木県壬生市)のほか、金融機関や電機メーカーの本社等に出店を始めています。

また、ステーキ店のペッパーフードサービスは、大阪大学への出店を皮切りに、今後3年間で50店の新規出店を計画中とか。

阪大の学生食堂内に開業した「ペッパーランチ」は、通常店舗の4分の1の広さながら、セ氏260度に熱した鉄板で好みの焼き加減に焼いて食べるステーキなど、通常店と同じメニューを提供し、学生たちにもなかなか好評のようです。

このような外食チェーンの出店戦略の背景には、都心部に有力な出店候補地が減り、他のチェーンやコンビニとの物件争奪が激化するとともに、賃料も上がる一方という現実がありますが、それはともかく、今まで「店舗は場所」と考えていた発想を、『人の居るところに出せばいいんだ!』と切り換えたところに勝因があるのではないかと思います。これって、「エキナカ」ビジネスと同じ発想ですよね(~o~)

実際、事業所内への出店は、繁華街の路面店に比べて、その投資コストはほぼ半額だそうです。駅前のいい場所に、高額の投資をして出店しなくても、「人」が居るところなら、ニーズはあるのですから(*^^)v

「エキナカ」ビジネスに大成功した埼玉県の大宮駅では、わざわざ入場券を買ってまでエキナカのお店に行く人も増えたようで、入場券の発券数は、昨年の1.5倍を超えたそうです。電車に乗らない人までが、駅を利用するようになってしまったわけですね。

また、各大学から、人気外食チェーンへのラブコールも増えてきているようで、人気店の「集客力」に、少子化で学生確保がたいへんになってきた学校側が期待している、といった構図さえ生まれているのでしょう。

待っているだけでなく、お店側からお客さんに一歩近づいていくと、いろいろと面白い展開があるわけです。柔軟な発想力があれば、ビジネスはどんどん進化していきますね(@^^)/~~~

2006年06月16日(金)更新

マンション管理組合にプロ派遣

福岡県のNPO法人「福岡マンション管理組合連合会」が、マンションの管理組合にプロを派遣する事業を始めたというのです。高齢化などで役員のなり手がないマンションに、同法人の役員などを派遣し、理事長・会計担当理事等の業務をするサービスだそうですが、たとえば50戸から100戸程度のマンションで、月に2回(理事会1回、業務1回程度)派遣の場合、月額1万~3万円程度で請け負うそうです。

実際、住民の高齢化や建物の老朽化という問題に直面するマンションも多く、03年度の国土交通省のマンション総合調査では、分譲マンションの3分の1が築20年以上、世帯主の32%が60歳以上であり、前回調査(99年度)より6ポイント増えているという調査結果も出ています。

役員のなり手不足は、マンションの適切な管理・維持に関わる深刻な問題だけに、それを「管理のプロ」に任せることで、かなりうまくいくはずですから、潜在的なニーズも大きい市場だと思います(*^^)v よくぞ気がついた!って感じですよね。

ただ、この業務を請け負うのは、あくまでも「中立」の立場であることが大切で、中立を守るからこそ、そこから発展して、今後さまざまなサービスをも展開していけるわけです。

民間の管理会社の社員が理事長を引き受けているケースなどでは、どうしても営利に走りやすいようですし、提携先がある特定の企業に限定されてしまうと、発展形は望めませんよね。

その点、NPO法人は実にいいポジションといえるのですが、派遣できる人材の数や質が限られることがこれまた問題。同法人でも「マンション管理士」の資格保有者との連携も考えているようですが、どうやらマーケットでは、人材育成を含め、この事業に本格的に取り組む団体の出現が待たれているようですね!(^^)!

2006年05月12日(金)更新

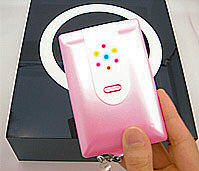

光る占い♪ ハッピータイムカードケース

しかし、この『ハッピータイムカードケース』は、ただのICカードケースにとどまらず、そこに『占い』の機能をプラスしているんです(~o~) ケースにいれたまま“ピッ!”すると、カードリーダーから出る電波をキャッチして、カードケース内のスイッチがオン!ケース表面にあるカラフルな7つのLEDがぐるぐる回り出し、止まった色が今日の運勢というしかけです。

タカラ・トミーグループのオムニクルの商品ですが、おもちゃ屋さんならではの遊びゴゴロにあふれた商品ですよね。当たり前のモノに“プラスアルファの発想”ができると、こんな楽しい商品が出来上がるんですね(*^^)v あなたの会社の商品にも、プラスアルファできそうなもの、ありませんか?

| «前へ |

ボードメンバープロフィール

石原 明(いしはら あきら)氏

僖績経営理舎株式会社代表取締役

AZ Collabo株式会社

ヤマハ発動機株式会社を経て、外資系教育会社代理店に入社。約6万人のセールスパーソンの中で、トップクラスの実績を収める。「セールス・マネージャー世界大賞」を受賞後、日本経営教育研究所を設立し、経営コンサルタントとして独立。中小企業から大企業まで、業種や企業の規模を問わず幅広いコンサルティング活動を行っている。毎年の講演回数は100回以上。ビジネスの発想力やマーケティング力を開発・育成する「新経営戦略塾」には1000人が登録し学び、全国延べ4500社が参加。

2万人の読者を抱えるメールマガジン『石原明の「新経営戦略塾」』や、独自の視点で経営を綴るブログ『石原明の経営のヒント』も執筆中。大人気Podcast番組『石原明の経営のヒント+(プラス)』は累計ダウンロード数6000万回を超えている。著書に、累計30万部を超え『営業マンは断ることを覚えなさい』(三笠書房)、『「成功曲線」を描こう。』(大和書房)、『トップ3%の会社だけが知っている儲かるしくみ』(KADOKAWA)などがある。

- 2021年2月(2)

- 2021年1月(1)

- 2020年12月(1)

- 2020年11月(1)

- 2020年10月(1)

- 2020年9月(1)

- 2020年7月(2)

- 2020年6月(2)

- 2020年5月(1)

- 2020年4月(2)

- 2020年3月(3)

- 2020年2月(4)

- 2020年1月(3)

- 2019年12月(5)

- 2019年11月(2)

- 2019年10月(3)

- 2019年9月(2)

- 2019年8月(2)

- 2019年7月(2)

- 2019年6月(4)

- 2019年5月(4)

- 2019年4月(4)

- 2019年3月(1)

- 2019年2月(3)

- 2019年1月(2)

- 2018年12月(3)

- 2018年11月(3)

- 2018年10月(4)

- 2018年9月(2)

- 2018年8月(2)

- 2018年7月(3)

- 2018年6月(4)

- 2018年5月(4)

- 2018年4月(3)

- 2018年3月(1)

- 2018年2月(4)

- 2018年1月(3)

- 2017年12月(1)

- 2017年10月(3)

- 2017年9月(2)

- 2017年8月(3)

- 2017年7月(2)

- 2017年6月(2)

- 2017年5月(3)

- 2017年4月(2)

- 2017年3月(2)

- 2017年2月(1)

- 2017年1月(1)

- 2016年12月(1)

- 2016年11月(2)

- 2016年10月(3)

- 2016年9月(3)

- 2016年8月(3)

- 2016年7月(3)

- 2016年6月(2)

- 2016年5月(4)

- 2016年4月(3)

- 2016年3月(2)

- 2016年2月(3)

- 2016年1月(2)

- 2015年12月(4)

- 2015年11月(3)

- 2015年10月(5)

- 2015年9月(3)

- 2015年8月(4)

- 2015年7月(3)

- 2015年6月(4)

- 2015年5月(3)

- 2015年4月(4)

- 2015年3月(4)

- 2015年2月(4)

- 2015年1月(3)

- 2014年12月(3)

- 2014年11月(3)

- 2014年10月(5)

- 2014年9月(5)

- 2014年8月(3)

- 2014年7月(4)

- 2014年6月(4)

- 2014年5月(5)

- 2014年4月(4)

- 2014年3月(5)

- 2014年2月(3)

- 2014年1月(4)

- 2013年12月(4)

- 2013年11月(5)

- 2013年10月(4)

- 2013年9月(4)

- 2013年8月(4)

- 2013年7月(4)

- 2013年6月(4)

- 2013年5月(4)

- 2013年4月(4)

- 2013年3月(5)

- 2013年2月(3)

- 2013年1月(3)

- 2012年12月(4)

- 2012年11月(5)

- 2012年10月(4)

- 2012年9月(4)

- 2012年8月(4)

- 2012年7月(4)

- 2012年6月(5)

- 2012年5月(3)

- 2012年4月(5)

- 2012年3月(4)

- 2012年2月(3)

- 2012年1月(4)

- 2011年12月(4)

- 2011年11月(4)

- 2011年10月(4)

- 2011年9月(4)

- 2011年8月(3)

- 2011年7月(5)

- 2011年6月(4)

- 2011年5月(4)

- 2011年4月(4)

- 2011年3月(2)

- 2011年2月(4)

- 2011年1月(3)

- 2010年12月(4)

- 2010年11月(5)

- 2010年10月(3)

- 2010年9月(4)

- 2010年8月(3)

- 2010年7月(5)

- 2010年6月(4)

- 2010年5月(4)

- 2010年4月(5)

- 2010年3月(4)

- 2010年2月(4)

- 2010年1月(4)

- 2009年12月(4)

- 2009年11月(4)

- 2009年10月(5)

- 2009年9月(4)

- 2009年8月(3)

- 2009年7月(5)

- 2009年6月(4)

- 2009年5月(4)

- 2009年4月(4)

- 2009年3月(4)

- 2009年2月(4)

- 2009年1月(4)

- 2008年12月(4)

- 2008年11月(4)

- 2008年10月(5)

- 2008年9月(4)

- 2008年8月(4)

- 2008年7月(4)

- 2008年6月(4)

- 2008年5月(5)

- 2008年4月(4)

- 2008年3月(4)

- 2008年2月(5)

- 2008年1月(3)

- 2007年12月(4)

- 2007年11月(4)

- 2007年10月(4)

- 2007年9月(4)

- 2007年8月(5)

- 2007年7月(4)

- 2007年6月(4)

- 2007年5月(3)

- 2007年4月(4)

- 2007年3月(5)

- 2007年2月(3)

- 2007年1月(3)

- 2006年12月(3)

- 2006年11月(4)

- 2006年10月(3)

- 2006年9月(5)

- 2006年8月(3)

- 2006年7月(4)

- 2006年6月(5)

- 2006年5月(4)

- 2006年4月(1)

- 重要なおしらせ [02/09]

- 社員1名から、13年で30社の企業オーナーになるまでの戦略を完全公開! [02/03]

- 99%失敗しない新規事業の立ち上げ方 [01/20]

- 大転換を乗り切れ!【2021年版最先端SNSネットマーケティング】に迫る [12/18]

- 限界突破の秘密はこれだ!! X-mobile社長【木野式、鬼速行動3つの基本!】 [11/16]

- 超V字回復コロナ対策メソッドを盗め!! 飲食店閉店ラッシュ“逆手”戦略 [10/16]

- 急激な時代の変化をキャッチアップ!【石原明の新経営戦略塾】立ち上げました [09/11]

- 空き家問題を解決する発想 [07/17]

- 中小企業が未来を読み解くために [07/03]

- 会社丸ごと<人称>を上げる方法 [06/22]

ログイン

ログイン