石原明の「知的経営の切り口」 | 経営者会報 (社長ブログ)

企業を発展させるための経営のヒントについて、独自の切り口で紹介します。

- トップページ

- 新着商品・サービス

2007年08月24日(金)更新

本とサイトを連動させる

文庫本発売に合わせて、この書籍の専用サイト『断る営業.com』をオープンさせ、新たなしくみ作りに取り組んでいるので、今日はそのお話をしたいと思います。

この本の前身は、私が6年ほど前に自費出版した、100ページ足らずの小冊子です。と言っても、この小冊子は販売を目的に作ったものではなく、『主導権を持った営業スタイルやマーケティングの知識』を顧問先の幹部社員に教えるために、研修資料(レポート)としてまとめたものだったのですが、その内容が評判になり、自然とクチコミで広がったことで、自費出版することになったのです。

この小冊子を売るために最初に試したのは、経営者の団体などの機関紙や業界紙に広告を掲載して、販売する、という方法でした。

ちなみに広告のサイズは、6cm×8cmという小さなもので、料金も2万4千円程度だったと思います。小冊子の値段は、買いやすく、たとえ内容が気に入らなくても後悔しない価格帯にしようと思い、1冊あたり800円に設定しました。ざっくり計算して、印刷代などの原価は半分ですから、この広告で60冊売れれば広告費が回収でき、永遠に広告が出し続けられる、ということになります。

この方法は、確かに効果がありましたが、広告というものは、どうしても頼んでから実際に掲載されるまでのタイムラグが発生します。おりしも、顧問先で「メルマガ」のことが話題になりました。恥ずかしながら、その頃の私は、「メールマガジン」の存在さえ知りませんでした(――;)

しかし、ピン!ときた私は、そこから持ち前の好奇心とバイタリティを楽しく発揮して、メールマガジンとホームページを使ったWebでの「売れるしくみ」の構築に当たります。今でこそ、「Webマーケティング」という言葉も当たり前のように使われていますが、たぶん私が、このしくみで本を売った最初の人だと思います(*^^)v

あれから、約5年の歳月が流れ、インターネットを初めとする私たちを取り巻く環境も随分と変わりました。今では、ネットオンリーで情報商材を売る人たちも大勢表れましたが、私自身は、Webマーケティングもそろそろ次のステップへ進むべきだと考えていました。

そんななか、「営業マンは断ることを覚えなさい」の文庫化が決定し、私は、実験のチャンスとばかり、次のステップへ向けて、この「断る営業.com」の企画を立てたわけです。

というのも、年間にものすごい数の新刊が出る昨今では、本の寿命(本屋さんの店頭に並ぶ期間)はせいぜい半年。良い本はずっと売れるべきなのに、それを許さない現実があります。もちろん、ネット書店もありますが、膨大な書籍の中からは、目的意識がなければ、本は探せません。そこで、私は専用サイトを作り、有益な情報提供を続けることで長く本を売ろう、と考えているのです。

今は技術の進歩もあり、サイトを比較的短時間で、簡単に作れるようになりました。私は、サイトを作る速さとビジネスの速さは比例すると思っているくらいです!(^^)!

こうして「営業マンは断ることを覚えなさい」は、情報化社会とともに進化を続けるわけですが、マーケティング事例としても、かなりユニークな存在だと思います。ぜひ、参考にしてください(@^^)/~~~

★8月31日まで、「著者自ら徹底解説!断る営業と売れるしくみ」の動画(取り下ろし32分!)が見られる新刊キャンペーンを展開中です!

2007年08月03日(金)更新

コンテンツを集めるしくみ

ポイント制の導入や、ショッピングモールの展開については、私のブログにも以前書きましたが、先月から、販売商品に関する写真を利用者が投稿できる「カスタマーイメージ」機能が追加されたのをご存じでしょうか?

現在アマゾンでは、書籍のほかにも、ものすごい数の商品点数を扱っています。書籍、CD、DVDなどであれば、「買おうかどうしようか」迷ったときに、他のユーザーの書いたレビューを参考にしている人も多いと思いますが、それを「写真版」にして、よりよい形で展開しようと考えたのでしょう。

たとえば、上の写真は、「ポータブル冷蔵庫」内部の投稿写真です。メーカーから提供されるカタログ写真だけでは、実際の大きさや使い勝手、はたまた「ペットボトルが何本入るか」などの細かい情報がわかりにくい面もあります。

たとえば、上の写真は、「ポータブル冷蔵庫」内部の投稿写真です。メーカーから提供されるカタログ写真だけでは、実際の大きさや使い勝手、はたまた「ペットボトルが何本入るか」などの細かい情報がわかりにくい面もあります。

それを、ユーザーからの投稿写真で補おう、という試みなのです。かなり頭いいですよね(*^^)v

利用者は、自分の撮った写真をコメント付きで投稿でき、投稿写真は、商品詳細ページに掲載されます。また、別の利用者が、その写真やコメントが「役に立ったかどうか」を投票でき、賛成票の多い写真は、上位に掲載されるみたいです。

この「カスタマーイメージ」の機能は、米国ではすでに2004年9月から開始されていて、今回、日本・ドイツ・フランス・英国の4カ国で同時にスタートを切ったようですが、アマゾンのサイトはこの機能を付加したことで、ますます他のショッピングサイトから抜きん出た存在になると思います。

みなさんも経営者として、自社サイトの運営に係わっていらっしゃると思いますが、サイト運営で一番たいへんなのは、いかに更新頻度を上げ、有益なコンテンツをどうやって充実させていくか、ということに尽きます。

そのために、社内に専任スタッフを置いたり、高い費用を払って、ホームページ制作会社に依頼したり…と何らかの策を講じていらっしゃることでしょう。

ところが、アマゾンのこうした機能は、見方を変えれば、「一番たいへんなコンテンツ制作を、ユーザーに手伝ってもらえる」ということなのです。しかも、無料で!(^^)!

もちろん、このシステムを構築するには、かなりの費用を投資していると思いますし、セキュリティの問題などもありますが、これからの時代は、『ユーザーといかにインタラクティブ(双方向的)な関係を築けるか』が、ユーザーに「選ばれる」企業の条件でもありますから、経営者は、常にこうした方向性を模索していく必要があると思います。

一気にアマゾンのようなしくみは作れないにしても、社内外に散らばっている有益なコンテンツを、いかに集めていかに活用すべきかを、一度真剣に考えてみてはいかがでしょうか。私は“コンテンツを制する”ものが、“情報化社会を制する”…と思っています(@^^)/~~~

2007年07月13日(金)更新

海のレクサス!? トヨタのプレジャーボート事業

海のレクサスとは、「すべては最高のために」というコンセプトのもと、05年10月に発売した『ポーナム45』。全長約15メートルで、価格は約9400万円。内装には最高級の国内材を使い、車の電子制御技術を応用し、1本のスティックを操作するだけで全方位に移動できる最先端技術を装備しています。

トヨタがプレジャーボート事業に参入したのは、97年2月のこと。当初は、中型艇からスタートし、大型艇、小型艇と事業を拡大していきましたが、水上スキー用などの小型艇の売上げが思いのほか伸びなかったことから、「中大型艇」に特化する道を選んだようです。

競合他社はバブル崩壊後、大型艇から相次いで撤退していたので、競合は少なく、利幅が大きいというのも選択の理由でした。その後、自ら選んだ道を信じまっすぐに進んできたわけですが、折りしもこのポーナム45の発売が、景気回復と重なり、海のレクサスとして注目を集めることになったのです。

事前の予想では、年間販売数を5隻に設定していたところ、なんと発売後数か月で13隻の注文が舞い込みました。一時は生産が追いつかずストップしていた受注も、今年3月にようやく再開したそうです。

日本も不景気の時代が長く続きました。そんな環境に身を置くと、経営者といえどもなかなかゴージャスな発想ができなくなってしまうものですが、トヨタのプレジャーボート事業部門は、そんななかで富裕層向けの商品を開発し続け、ひたすら景気回復後のビジネスチャンスを狙っていたのでしょう。

業界大手のヤマハ発動機によると、大型高級艇の購入者は、IT企業の若手経営者が目立ち、都市部での購入者の平均年齢は、03年の63歳から、06年には46歳に下がったそうです。

しかも、彼らは仕事に追われて遊ぶ暇がなかったバブル期の富裕層とは違い、お金と時間を上手に使う『アクティブな富裕層』なのだそうです(*^^)v

富裕層、それも特別にニッチな層に向けての商品やサービスは、本当に競争がないに等しいので、価格などの面でも完全に主導権を持ったビジネスができます。

そう考えると、この業界の未来はしばらく明るい感じがしますが、それは「長期的な視野」を持った経営の勝利といえるでしょう。いつの時代も、目先にばかりとらわれず、将来に向けての準備を着々とすすめる会社に勝利の女神は微笑むようです(@^^)/~~~

2007年07月06日(金)更新

「レトロ」商品復刻と情報資産の活用

大塚食品の『ボンカレー』は、女優の松山容子さんを起用した“初代”のパッケージデザインで、50万食限定商品を作りました。味もできるだけ初代に近づけるために、小麦粉を多くしてとろみを強め、色も黄色くしたそうです。

また、サンヨー食品では、カップめん「サッポロ一番カップスター」を1975年発売当時の容器デザインと味に近づけて新発売しました。細かい波状だった容器を印刷で再現し、味も当時のあっさりしたしょうゆ味にしたようです。

同社はこの復刻について、『消費者に浸透しているイメージ資産を最大限に生かした』と説明していますが、このような発想はかなりイケてると思います(*^^)v

情報化社会は確実に進化を続けていますから、これからの時代の経営者は、社内にこのような「目に見えない資産」がどのくらいあるかを把握しておく必要があるのです。

一方、80年前の商品名を復刻させたのは、 丸美屋食品工業。創業80周年を機に、戦後販売が途絶えたままになっていた「是(これ)はうまい」というふりかけを再発売しました。

当時はひし形のガラス瓶に入り、百貨店で売られる高級品だったそうですが、そのイメージを生かして、外箱はひし形に、カツオが中心だった中身は、ウニ・ワサビ・七味にリニューアルしたそうです。

というのも、一見「子ども」がターゲットに思えるふりかけは、同社調査によると実は40歳以上の世帯に売れているケースが多いのだそうです。幼少期から食べていた人が大人になっても普通に買う、という現象が起きているようで、同社では「商品としての歴史の長さも価値になっている」と話しています。

このように、これからの経営は社内に眠っている「価値」、つまり情報資産をどう有効に活用していくかも、ひとつのポイントになると思います。

また、昔懐かしい復刻商品は、家庭内での親子の会話や、職場での世代を超えた話題になりやすいでしょう。「話題になる」ということは、その情報が広く伝わっていきやすい、ということでもあります。

この事例を参考に、あなたの会社に眠っている「情報資産」をもう一度掘り起こしてみてはいかがでしょうか(@^^)/~~~

2007年06月29日(金)更新

「無料」のかげに「広告」あり

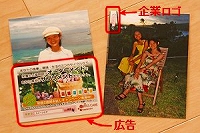

その秘密は『広告』。商品の一部を広告媒体として提供することで、無料サービスが実現しているのです。

デジタルカメラで撮影した写真のプリントから発送までをすべて“タダ”で行うのは「プリア」という会社ですが、写真の隅に企業のロゴを入れたり、ハガキ大の用紙の上半分は写真、下半分を広告スペースにすることで、「無料化」を実現しました。

たとえば、結婚式の披露宴や、旅行の写真を大勢に配りたいといった場合などにはとても便利なサービスで、サイト上から会員登録をすれば、希望の写真をアップロードするだけで、指定した住所に郵送してくれるそうです。

広告主からしても、友人からの封書であれば開封率100%ですから、かなり有益な広告媒体ということになります。現に予想を超える人気ぶりで、約5ヵ月間で登録会員数は10万人に達し、プリントされた写真も500万枚を下らないようです。

一方、「オーシャナイズ」という会社は、普段白紙になっているコピー用紙の裏面を広告媒体にすることで、無料のコピーサービス、その名も「タダコピ」を実現しました。昨年4月から展開しているそうですが、すでに26大学に設置されているそうです。

広告料金は、コピー1万枚で約40万円。女子大では女性用の商品のPRに、理系大学では専門職の求人といったターゲットに合った広告を打てるため、すでに約100社との契約が成立しているそうです。

また、広告業のウィル・ビーと飲料販売のアペックスは、今月下旬から「メディカフェ」というサービスを展開し始めました。自販機のボタンを押すと、飲料がカップに注がれるまでの数十秒間に、自販機に設けられたディスプレー画面に広告が流れるしくみです。

さらには、カップの側面にも広告を印刷することも可能で、スポンサーの意向で、飲料の価格を細かく設定でき、最大は「0円」にすることも可能だそうです。今のところ、路上に置くことは考えていないそうですが、高速道路のサービスエリア、大学構内、英会話教室などへの設置を計画しているようです。

私は、世の中の情報化が進めば進むほど、「広告が一番大きなビジネスになる」と思っているんですが、莫大な費用を投資して「有名なメディアに広告を出す」という考えかたばかりでなく、自ら「広告媒体」をも生み出せる時代になったのです。

経営者の発想しだいで、まだまだユニークなサービスが誕生するかも・・・と考えると、世の中本当におもしろいです。この事例を参考に、ぜひアイディアを絞ってみてください(@^^)/~~~

2007年05月23日(水)更新

中小企業向け“社歌”はビジネス

大企業には、経営理念や社風をなど織り込んだ社歌があったりしますが、その制作には、結構な費用と時間がかかるので、中小企業では、「社歌があったらいいな」と思っても、なかなか実現できなかったと思います。

そこで、彼は「中小企業に需要を絞って、社歌を制作するビジネスはニーズがあるかも」と考えたのです。もともと彼は、ロシアの教会で聖歌を歌ったり、オルガンを弾いたりしていた音楽好きだったので、好きなことを仕事にしたいという思いもあり、06年にサンフランシスコに「eNthem(エンセム)」という会社を設立しました。

会社設立当時は、それまで社歌を作ろうなんて考えたこともなかったような中小企業を訪ね歩いて、社歌の重要性を説明して歩いたそうですよ。なかなかガッツがありますよね(*^^)v

といっても、社歌にお金をポンと出してくれる社長さんは、簡単に見つからなかったようで、最初は制作費を思いっきり安くして作ったそうです。作詞、作曲から録音まで含めて500ドル(約6万円)という価格にもかかわらず、ジングル(テレビやラジオのCMのためだけに作られた短い曲)とは違い、たっぷり3分はある曲を提供したそうですから、かなり喜ばれたことでしょう。

社歌は買取式で、作ってもらった会社では、電話の保留音にしたり、社内で放送したり、また、顧客や社員にCDにして配ったりと、いろいろな方法で活用するそうです。

軌道に乗り始めると、彼は会社ごと買ってもらうことに成功し、今はコンルタントとして経営に参加。制作費も700ドルに値上げし、月に10~15社の社歌を制作。今年の総売り上げは15万ドル(約1800万円)と予測しています。

ロシアの青年が、ちょっとした思いつきでビジネスを立ち上げられるアメリカの環境はすごいと思いますが、それを軌道に乗せるとあっという間に事業を売却・・・(――;) 価値観や考え方の違いといってはなんですが、すごいですよね。

日本だと、一般には事業は思いを持って始めるので簡単に売ろうと考えないものですし、まだ、そんなに会社を買うっていうのもノーマルじゃないですが、これから、日本も法律がかわってどんどんM&Aの時代にいっていったら、商習慣がこれだけ違っていると、混乱するだろうなぁ~って思います。

売却目的で事業を立ち上げ、企業は事業の開発費や初期投資する代わりにそういった事業を買収・・・効率的って言えばそうですけどね。みなさんはどうお感じになりますか(@^^)/~~~

2007年04月27日(金)更新

KUMON(公文)塾・インドでFC展開

なんでも、インドでは、2桁の掛け算、99×99までを九九のように教えるらしく、その結果、数字に強い子どもたちが育つみたいなんですが、そんな中で日本の「公文式」がどこまで受け入れられるのか、注目すべきところです。

インドへの進出を決めたのは、今後、中産階級による教育投資が拡大すると判断した結果です。ニューデリーを中心に、教室を運営する経営者を募り、今秋9月の開講を目指すそうですが、現在、ニューデリーの人口は、約1300万人。月収が約1万ルピー(約2万8千円)以上のいわゆる中産階級が約6割を占めるそうです。

公文の月謝は、1科目週2日で、900ルピー(約2500円)。公文が進出している世界各国の中では低い水準だそうですが、現在ニューデリーでは、子どもを私立校に進学させる家庭も多く、塾の需要も拡大しているそうです。

そう考えると、ビジネスとしての将来性を感じますが、私はこのニュースを聞いて、逆に公文が、インド式の「2桁の九九」を日本で教える展開をしたら、相当おもしろい結果がでるのでは、と考えました(*^^)v

2桁の九九が言えたら、結構便利ですよねぇ・・・。こんな風に、私には世の中の動きから、新しいビジネスを発想するクセがついています。

情報化社会になり、他社の動向を知るスピードもどんどん速くなっています。世の中に公開されている情報は「タダ」で手に入るわけですから、経営者に高いアンテナがあれば、どんどん自社のビジネスに活かせるということです。

私のブログも、そんな風に活用していただけるとうれしいです(@^^)/~~~

2007年04月13日(金)更新

「QRコード」の知って得するお話

……正解はクイックレスポンス! しかも、このQRコード、もともとは、トヨタの生産

管理システムのために開発されたものだと知って、ちょっとびっくりしてしまいました。

開発元は自動車部品大手のデンソーです。「ジャスト・イン・タイム」を旗印とするトヨタは、工場に搬入される部品の製造元や品番をバーコード管理していたんですが、90年代に入ると生産台数の増加に伴い、バーコードの容量が不足したことから、新たなコード開発を、系列会社であるデンソーに依頼したんだそうです。

そこでデンソーが目をつけたのが、バーコードの数十倍もの情報量を読み取れる2次元コード。生産現場で使うため、汚れや破損に対する強度や、読み取りの早さと利便性を最大限考慮し、開発から2年で「QRコード」が完成。97年からトヨタの工場で使われ始めました。

しかし、あくまでも「社内利用」ですから、いくらトヨタが大企業とはいえ、このままでは世の中に広まらないと判断したデンソーは、数々の特許を取得したこの仕様を、潔く無償公開したのです。

それにとびついたのが、携帯電話業界でした。02年にJ-フォン(現ソフトバンクモバイル)が、初めてカメラ付き携帯にQRコード読み取り機能を搭載したのです。それからは、みなさんご存じのとおり、他社携帯にも採用され、今ではごく一般的に使われるようになりました。

昨年9月からは、ANAのチェックインレスサービスに利用され始めたり、来年からは、厚生労働省が健康保険証に印刷する予定だそうです。

日本生まれのQRコードは。1文字のデータを効率的に圧縮して入力できるため、複雑な漢字でも、文字化けせずに読み取れる強みがあります。

とは言うものの、国際的に見たら、規格を取得している2次元コードの中で、このQRコードの認知度はまだまだなんです。米国のほとんどの州で免許証に印刷されているモトローラの「PDF417」や、ドイツで切手代わりに印刷されている「データ・マトリックス」に比べればとてもマイナーな存在なのです。

今後は、アジア圏を中心にさらなる拡大を図りたいところですが、そのためには、「QRコードを使うとどんな風に便利か」という利便性を、世界に向けてよりわかりやすく伝えていくことがキーになると思います。

これからの時代は、「高い技術力」があっても、それを世界に発信できない限り、生き残りは難しくなってくるでしょうから、「情報発信力」をあわせ持つ企業にしか、決して軍配は上がりません。

そういった意味で、QRコードの今後の発展を温かく見守りつつ、経営者として、自社の情報発信力にますます磨きをかけてください(@^^)/~~~

2007年04月06日(金)更新

“古本”が次世代のアーティストを育てる!?

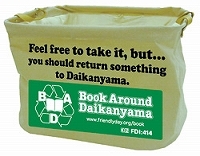

この活動は、代官山で本を回し読みする思いを込めて「BOOK AROUND DAIKANAMA」と名付けられ、Tシャツのリサイクルなどに取り組むNPO「フレンドリーデーインターナショナル」が主催しているものです。

そもそもこの活動を思い立った理由がおもしろいんですが、デザイナーやカメラマンの事務所から本や雑誌がゴミに出されると、いつのまにか、1冊2冊と抜き取られていくことに気がついたんだそうです。

「もしや、クリエーター志望の若者が持っていくのでは…」とにらみ、この活動を始めたというのです(*^^)v

たしかに、画集や写真集などはかなり高価なものですから、学生の身分では、欲しくてもなかなか手に入れられないという現実があります。だからこそ、高価な本が捨てられているもったいなさを感じ、本や雑誌をリユースし、若い人たちに還元することを考えたわけですね。

ボランティアスタッフ4人で、代官山界隈のデザイン・建築・ファッション関連の事務所などを業種別にリスト化し、1軒1軒電話で事情を説明し、協力を仰いだそうです。なかなか、ビジネスセンスがありますよね。

これまで100以上の企業や事務所に声をかけ、約1割から回収。約20店舗のカフェなどに専用の箱を設置し、その場で読むことはもちろん、持ち帰りも認めているんだそうです。

こんな風に、「リユース」や「リサイクル」というキーワードは、これからの世の中でますます注目されてくるんじゃないかと思います。企業にとってはゴミでしかなかった本や雑誌が、代官山で次世代のクリエーターを育てることに役立つなんて、とってもいい循環ですよね。

しかも、こうした「正義の味方」的な取り組みは、かなりメディアに取り上げられやすいんです。企業PRの面からも大きなプラスを生みます。この事例をヒントに、あなたの会社でも似たような取り組みができないか……なんて考えてみると、結構おもしろいアイディアが出てくるかもしれません(@^^)/~~~

2007年03月23日(金)更新

ユニクロ「全商品リサイクル」の本当の理由?!

ユニクロの製品であれば、衣料品はもちろん、サングラスやベルトといった雑貨類も対象にするそうですから、不要になったものは、全部店舗で引き取ってもらえます!(^^)!

回収は毎年3月・9月の2か月間に限り実施。持ち込まれた商品の9割方はまだ使える状態のものなので、支援団体を通じて難民キャンプに届けたり、そのほかの製品は、衣料の材料としてリサイクルしたり、燃料として再利用するそうです。

このような取り組みは、ものを大切にし、資源を有効活用するという意味でもすばらしいですし、先日「不都合な真実」のブログにも書きましたが、今、世の中の関心が「地球環境」に向かっているので、メディアに取り上げられやすく、企業PRという点でも優れた戦略です。

しかし、それ以上に意味があるのは「ユーザーのクローゼットを空ける」ということなんです(*^^)v ものの溢れる時代ですから、みんなクローゼットに入りきれないくらいの洋服を持っていると思います。そんな状態では、新しい商品を欲しくとも、入れるスペースがありません(――;)

靴でも、鞄でも、着物などもそうですが、とにかく先に入れるスペースを作らないことには、新しいものは売れないのです。といっても、ただ「捨てる」という行為も、なかなかできにくいものです。

そこで「リサイクル」です。大義名分があれば、ユーザーも気持ちよくものを減らせます。ユニクロの取り組みが、ちょうど季節の変わり目に行われていることもうなずけますよね。

思うように新商品が売れないとお悩みの経営者の方は、この“発想”が参考になるかもしれません(@^^)/~~~

こんな風に、世の中から「経営のヒント」をつかむため、経営者会報ブログとともに、当社サイトのブログも、ぜひ有効に活用してください。

| «前へ | 次へ» |

ボードメンバープロフィール

石原 明(いしはら あきら)氏

僖績経営理舎株式会社代表取締役

AZ Collabo株式会社

ヤマハ発動機株式会社を経て、外資系教育会社代理店に入社。約6万人のセールスパーソンの中で、トップクラスの実績を収める。「セールス・マネージャー世界大賞」を受賞後、日本経営教育研究所を設立し、経営コンサルタントとして独立。中小企業から大企業まで、業種や企業の規模を問わず幅広いコンサルティング活動を行っている。毎年の講演回数は100回以上。ビジネスの発想力やマーケティング力を開発・育成する「新経営戦略塾」には1000人が登録し学び、全国延べ4500社が参加。

2万人の読者を抱えるメールマガジン『石原明の「新経営戦略塾」』や、独自の視点で経営を綴るブログ『石原明の経営のヒント』も執筆中。大人気Podcast番組『石原明の経営のヒント+(プラス)』は累計ダウンロード数6000万回を超えている。著書に、累計30万部を超え『営業マンは断ることを覚えなさい』(三笠書房)、『「成功曲線」を描こう。』(大和書房)、『トップ3%の会社だけが知っている儲かるしくみ』(KADOKAWA)などがある。

- 2021年2月(2)

- 2021年1月(1)

- 2020年12月(1)

- 2020年11月(1)

- 2020年10月(1)

- 2020年9月(1)

- 2020年7月(2)

- 2020年6月(2)

- 2020年5月(1)

- 2020年4月(2)

- 2020年3月(3)

- 2020年2月(4)

- 2020年1月(3)

- 2019年12月(5)

- 2019年11月(2)

- 2019年10月(3)

- 2019年9月(2)

- 2019年8月(2)

- 2019年7月(2)

- 2019年6月(4)

- 2019年5月(4)

- 2019年4月(4)

- 2019年3月(1)

- 2019年2月(3)

- 2019年1月(2)

- 2018年12月(3)

- 2018年11月(3)

- 2018年10月(4)

- 2018年9月(2)

- 2018年8月(2)

- 2018年7月(3)

- 2018年6月(4)

- 2018年5月(4)

- 2018年4月(3)

- 2018年3月(1)

- 2018年2月(4)

- 2018年1月(3)

- 2017年12月(1)

- 2017年10月(3)

- 2017年9月(2)

- 2017年8月(3)

- 2017年7月(2)

- 2017年6月(2)

- 2017年5月(3)

- 2017年4月(2)

- 2017年3月(2)

- 2017年2月(1)

- 2017年1月(1)

- 2016年12月(1)

- 2016年11月(2)

- 2016年10月(3)

- 2016年9月(3)

- 2016年8月(3)

- 2016年7月(3)

- 2016年6月(2)

- 2016年5月(4)

- 2016年4月(3)

- 2016年3月(2)

- 2016年2月(3)

- 2016年1月(2)

- 2015年12月(4)

- 2015年11月(3)

- 2015年10月(5)

- 2015年9月(3)

- 2015年8月(4)

- 2015年7月(3)

- 2015年6月(4)

- 2015年5月(3)

- 2015年4月(4)

- 2015年3月(4)

- 2015年2月(4)

- 2015年1月(3)

- 2014年12月(3)

- 2014年11月(3)

- 2014年10月(5)

- 2014年9月(5)

- 2014年8月(3)

- 2014年7月(4)

- 2014年6月(4)

- 2014年5月(5)

- 2014年4月(4)

- 2014年3月(5)

- 2014年2月(3)

- 2014年1月(4)

- 2013年12月(4)

- 2013年11月(5)

- 2013年10月(4)

- 2013年9月(4)

- 2013年8月(4)

- 2013年7月(4)

- 2013年6月(4)

- 2013年5月(4)

- 2013年4月(4)

- 2013年3月(5)

- 2013年2月(3)

- 2013年1月(3)

- 2012年12月(4)

- 2012年11月(5)

- 2012年10月(4)

- 2012年9月(4)

- 2012年8月(4)

- 2012年7月(4)

- 2012年6月(5)

- 2012年5月(3)

- 2012年4月(5)

- 2012年3月(4)

- 2012年2月(3)

- 2012年1月(4)

- 2011年12月(4)

- 2011年11月(4)

- 2011年10月(4)

- 2011年9月(4)

- 2011年8月(3)

- 2011年7月(5)

- 2011年6月(4)

- 2011年5月(4)

- 2011年4月(4)

- 2011年3月(2)

- 2011年2月(4)

- 2011年1月(3)

- 2010年12月(4)

- 2010年11月(5)

- 2010年10月(3)

- 2010年9月(4)

- 2010年8月(3)

- 2010年7月(5)

- 2010年6月(4)

- 2010年5月(4)

- 2010年4月(5)

- 2010年3月(4)

- 2010年2月(4)

- 2010年1月(4)

- 2009年12月(4)

- 2009年11月(4)

- 2009年10月(5)

- 2009年9月(4)

- 2009年8月(3)

- 2009年7月(5)

- 2009年6月(4)

- 2009年5月(4)

- 2009年4月(4)

- 2009年3月(4)

- 2009年2月(4)

- 2009年1月(4)

- 2008年12月(4)

- 2008年11月(4)

- 2008年10月(5)

- 2008年9月(4)

- 2008年8月(4)

- 2008年7月(4)

- 2008年6月(4)

- 2008年5月(5)

- 2008年4月(4)

- 2008年3月(4)

- 2008年2月(5)

- 2008年1月(3)

- 2007年12月(4)

- 2007年11月(4)

- 2007年10月(4)

- 2007年9月(4)

- 2007年8月(5)

- 2007年7月(4)

- 2007年6月(4)

- 2007年5月(3)

- 2007年4月(4)

- 2007年3月(5)

- 2007年2月(3)

- 2007年1月(3)

- 2006年12月(3)

- 2006年11月(4)

- 2006年10月(3)

- 2006年9月(5)

- 2006年8月(3)

- 2006年7月(4)

- 2006年6月(5)

- 2006年5月(4)

- 2006年4月(1)

- 重要なおしらせ [02/09]

- 社員1名から、13年で30社の企業オーナーになるまでの戦略を完全公開! [02/03]

- 99%失敗しない新規事業の立ち上げ方 [01/20]

- 大転換を乗り切れ!【2021年版最先端SNSネットマーケティング】に迫る [12/18]

- 限界突破の秘密はこれだ!! X-mobile社長【木野式、鬼速行動3つの基本!】 [11/16]

- 超V字回復コロナ対策メソッドを盗め!! 飲食店閉店ラッシュ“逆手”戦略 [10/16]

- 急激な時代の変化をキャッチアップ!【石原明の新経営戦略塾】立ち上げました [09/11]

- 空き家問題を解決する発想 [07/17]

- 中小企業が未来を読み解くために [07/03]

- 会社丸ごと<人称>を上げる方法 [06/22]

ログイン

ログイン